Quels obstacles traiter et pourquoi ?

|

Il est recommandé de traiter l’obstacle routier selon la méthode S.D.F.I.

En outre, l’absence d’obstacle constitue la règle dans le cadre des aménagements pour modes actifs. Lorsque cette règle subit une exception, traiter l’obstacle consiste à le rendre bien visible pour diminuer le risque de collision. |

Pourquoi traiter les obstacles?

L’objectif du gestionnaire est de mettre à la disposition des usagers une infrastructure qui pardonne les erreurs (concept de "forgiving road"), en lançant des actions qui amélioreront la sécurité secondaire. Traiter les obstacles est directement lié à cet objectif. Mais avant toute chose, il s’agit de diminuer la probabilité que l’obstacle soit heurté, ce qui relève de la sécurité primaire.

Qu’est-ce qu’un obstacle?

On définit l’obstacle dans l’espace public par rapport à deux contextes :

- Pour les modes actifs, l’obstacle est ce qui entrave le cheminement continu, un élément susceptible d’être percuté par l’usager qui ne l’a pas détecté et a maintenu sa trajectoire (par exemple une barrière, du mobilier urbain, un objet en saillie installé à une hauteur inférieure à 2,20 m…).

- L’obstacle routier est un élément fixe situé aux abords de la chaussée, susceptible d'être percuté et de provoquer une décélération brutale d’un véhicule lors d'une sortie de route.

Quels obstacles traiter pour améliorer la sécurité des usagers modes actifs ?

Tous les obstacles doivent être considérés comme facteurs de risque par celui qui a la vision d’un espace public accessible.

Le gestionnaire de voirie veillera dès lors à se poser systématiquement un ensemble de questions :

- Le piéton ou le cycliste s’attend-il à ce qu’il y ait un obstacle ? Est-il prévenu ?

- La visibilité de l’obstacle est-elle suffisante même dans des conditions de visibilité particulières (obscurité, bruine, pluie, phares de véhicules en sens opposé, soleil rasant) ? Des dispositifs ne doivent-ils pas être ajoutés pour en améliorer la perception, y compris en période nocturne ?

- Le nouvel aménagement créé est-il bien dépourvu d’installations présentant des saillies dangereuses, des arêtes vives ou des objets divers pouvant occasionner un dommage quelconque ?

Qu’est-ce qu’un obstacle dangereux dans un contexte routier ?

Trois critères déterminent si un obstacle doit être considéré comme dangereux :

- S’agit-il d’un obstacle agressif ?

- Est-il dans la Zone de Sécurité ?

- La limitation de vitesse est-elle supérieure à 50 km/h ?

Si la réponse est « Oui » à toutes ces questions, il faudrait traiter l’obstacle. Si la réponse est « Non » à au moins une des questions, il n’est pas nécessaire de traiter l’obstacle.

Explorons davantage le critère de vitesse.

A partir de quelle vitesse faut-il traiter l’obstacle ?

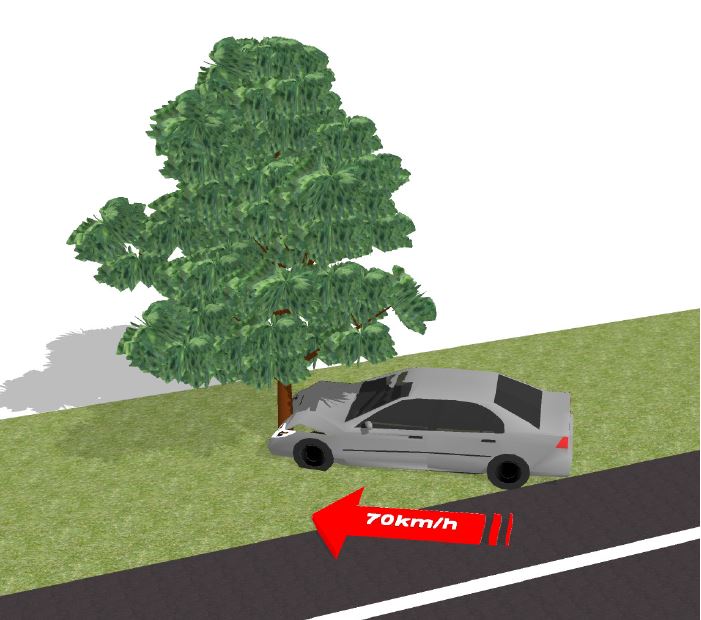

Plus la vitesse est élevée, plus la gravité de l’accident est importante.

![]() VTI – crash test into tree at 50/70/90 km/h Un choc contre un obstacle agressif peut être mortel:

VTI – crash test into tree at 50/70/90 km/h Un choc contre un obstacle agressif peut être mortel:

- à partir de 65 km/h pour un choc frontal,

- à partir de 35 km/h pour un choc latéral.

Cette différence s’explique par la comparaison entre la capacité d’absorption d’énergie de la partie avant d’un véhicule et celle d’une portière, beaucoup plus réduite.

|

|

|

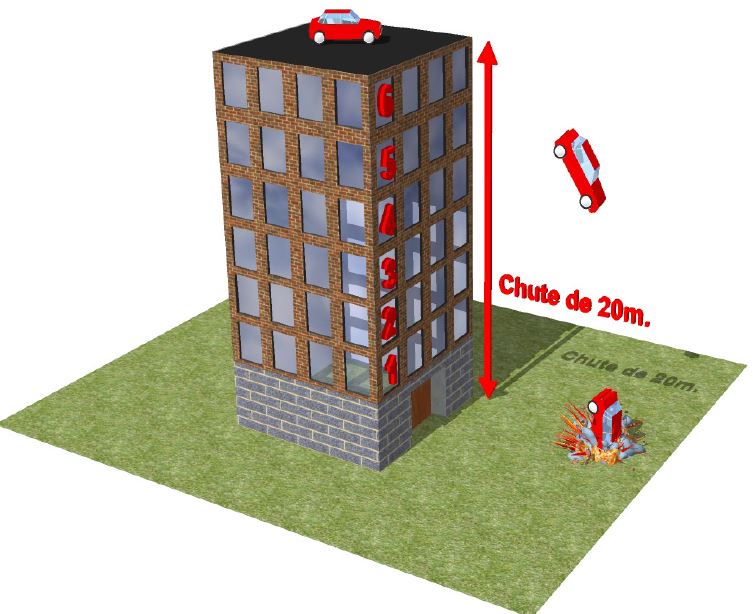

Un choc contre un obstacle agressif à une vitesse de 70 km/h équivaut à une chute d’un bâtiment d’une hauteur de 20 m (Guide technique du SETRA)

| Vitesse de collision | Equivalence de chute | |

| 25 km/h | 2,5 m | 1er étage |

| 50 km/h | 10 m | 4ème étage |

| 100 km/h | 40 m | 16ème étage |

| 150 km/h | 90 m | 36ème étage |

Source: Guide technique du SETRA

Il est donc recommandé que tous les obstacles dangereux situés le long des routes

où la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h

soient traités par la méthode S.D.F.I.

Sources et infos

Adaptation de l'encadré du début de fiche et du chapitre 2. Ajout du chapitre 3.

-

Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence Qualiroute : CCT – Chapitre L-2.

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.