Améliorer la cyclabilité : par où commencer

- Introduction

- Le plan de circulation peut-il être partiellement modifié pour réduire et ralentir le trafic automobile ?

- La réflexion menant au choix entre mixité ou séparation par rapport au trafic motorisé intègre-t-elle les bons paramètres ?

- Comment gérer la cohabitation piétons-cyclistes ?

- Tableaux d’aide à la décision, suivant le contexte

-

Points d’attention et cas particuliers

- Le nombre et le type de carrefours

- La cohérence et des tronçons homogènes

- L’organisation du stationnement

- La composition du trafic, en particulier la présence de poids lourds

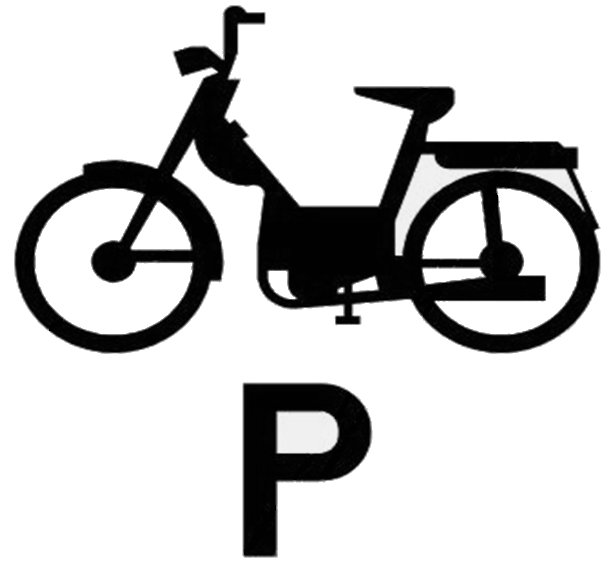

- La prise en compte des conducteurs de cyclomoteurs

- La prise en compte des utilisateurs de speed pedelec

- Les largeurs disponibles

- Les dénivelés

- Sources et infos

Introduction

Afin de respecter les objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre notamment, la vision FAST 2030 prévoit une diminution significative de l’utilisation de la voiture individuelle.

| Mode de déplacement |  |

|

| Objectif 2030 | 83% - 23% = 60% | 1% + 4% = 5% |

Or, que ce soit au niveau local ou régional, il arrive régulièrement qu’une opportunité se présente de revoir le partage de l’espace public entre usagers. Alors, pour améliorer ce qui est proposé aux cyclistes, il y a une série de questions à se poser, dans un ordre précis et en acceptant de considérer un ensemble de critères ; car il serait réducteur de choisir un aménagement cyclable en imitant simplement la commune voisine ou en se contentant de consulter un graphique d’aide à la décision.

Dans un souci de cohérence à l’échelle régionale, le lien doit être établi :

- avec le principe STOP, qui fait partie intégrante de la politique d’aménagement en Wallonie ;

- avec la réflexion menée pour définir une hiérarchisation des voiries ;

- avec la structuration des réseaux (piéton, vélo, transport en commun, voiture, poids lourd).

Principe STOP : Principe selon lequel les aménagements sont priorisés en fonction des besoins des usagers de la manière suivante :

a) les aménagements en faveur des piétons ;

b) les aménagements en faveur des cyclistes ;

c) les aménagements en faveur des transports publics, des transports privés collectifs tels que les taxis, les voitures partagées ou le covoiturage ;

d) les aménagements en faveur des transports individuels tels que les parkings de délestage.

Article 19 du Décret du 24/11/2022 relatif à la politique cyclable et modifiant le décret du 01/04/2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales et le décret du 04/04/2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes

Le plan de circulation peut-il être partiellement modifié pour réduire et ralentir le trafic automobile ?

La norme a longtemps été celle du « tout à la voiture », mais cette approche n’est pas immuable.

Les plans de circulation qui s’élaborent aujourd’hui doivent intégrer le développement de réseaux sûrs pour les piétons et les cyclistes. Ce n’est peut-être pas un aménagement coûteux qui répondra le mieux aux besoins du cycliste. L’apaisement du trafic automobile (nombre de véhicules et vitesse) peut, localement, apporter des conditions satisfaisantes de cyclabilité ou de marchabilité. Des mesures de circulation qui empêchent le transit dans un quartier ou sur un itinéraire cyclable peuvent se révéler très efficaces, surtout lorsqu’elles s’accompagnent d’actions favorisant la modération des vitesses.

En milieu urbain en particulier, une étude d’amélioration de la cyclabilité débute donc par la recherche de solutions à l’intérieur-même du plan de circulation : création de voies publiques à statut spécial, instauration de sens uniques, fermeture sélective de carrefours, gestion des feux pour prioriser cyclistes et piétons, choix déterminant de limiter l’accès automobile dans un quartier, possibilité ou non de partager un couloir bus, …

La réflexion menant au choix entre mixité ou séparation par rapport au trafic motorisé intègre-t-elle les bons paramètres ?

Plusieurs principes d'aménagement sont possibles :

- la mixité (en ce compris la bande cyclable suggérée et la zone cyclable) ;

- la séparation visuelle (piste cyclable marquée, chaussée à voie centrale) ;

- la séparation physique (piste cyclable munie d'un signal D7

, piste cyclo-piétonne D9

, piste cyclo-piétonne D9  ou D10

ou D10  , partie de la voie publique sous statut F99a

, partie de la voie publique sous statut F99a  ou F99b

ou F99b  ) ;

) ; - le chemin autonome (piste cyclable munie d'un signal D7, piste cyclo-piétonne D9, chemin réservé F99a, F99b ou F99c

).

).

| Trafic mixte | ||||||

| Sans rien | Avec bande suggérée ou « chaussée à voie centrale » | Bus + vélo | Zone cyclable | Zone de rencontre | ||

|

|

|

|

|

|

|

| Aménagement cyclable | |||||

| Autonome | Non séparé | Séparé - facilement franchissable | Séparé - non franchissable | ||

| Contigu | Non contigu | Contigu | Non contigu | ||

|

|

|

|

|

|

|

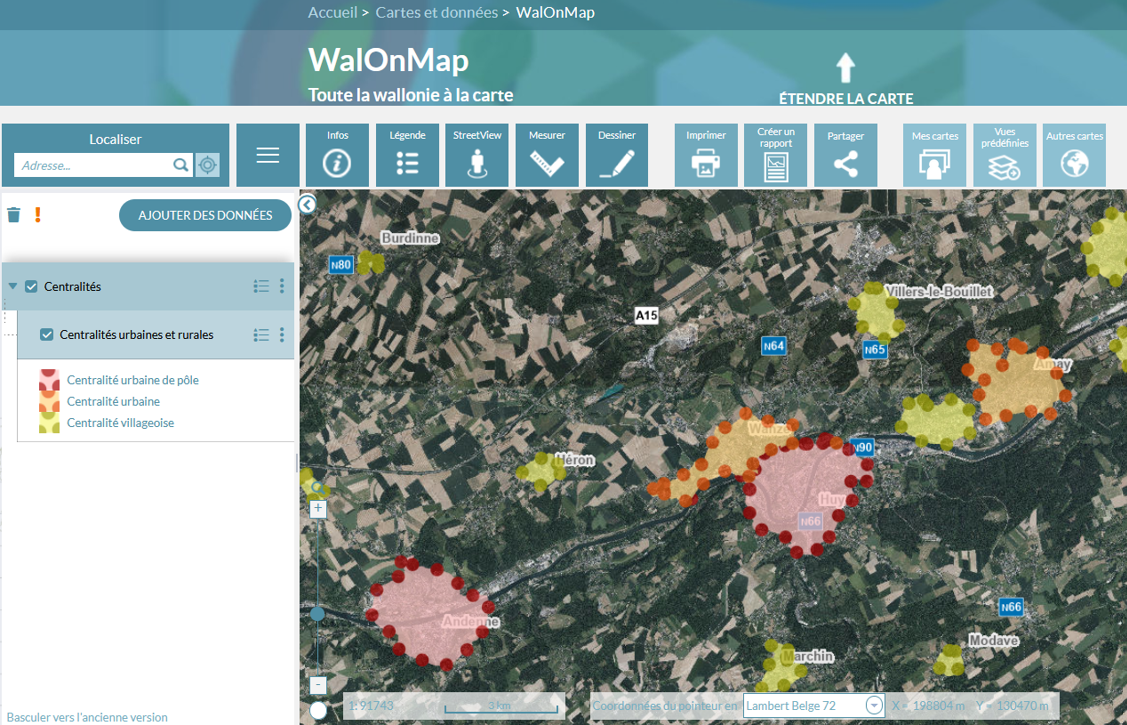

Analyse sur base du Schéma de Développement du Territoire (SDT)

La première étape du processus de décision repose sur la catégorisation du contexte urbanistique et paysager.

En effet, toute question en lien avec le partage de l’espace public entre usagers mérite une mise en perspective par rapport aux observations et aux politiques d’aménagement du territoire régionales. Le Schéma de Développement Territorial (adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024) a défini des centralités où se combinent une certaine densité d’habitat et services de base pour la population, en particulier des arrêts de transport en commun bien desservis. Les outils cartographiques livrent aussi des données sur les Zones d’Activités Économiques ou autres pôles générateurs de déplacements professionnels, également à prendre en compte :

Utiliser l’observation territoriale pour caractériser le contexte local va permettre de s’orienter vers différentes grilles d’aide à la décision concernant le type d’aménagement cyclable recommandé :

- Centralité villageoise ou autre lieu avec mixité de fonctions

- Lieu fortement urbanisé

- Voie de liaison

L’étape suivante consiste à bien appréhender les différents critères incorporés dans ces grilles.

Catégorie du réseau cyclable

Un réseau cyclable structurant est en cours de définitionLe processus de définition du réseau cyclable structurant est terminé pour les arrondissements de Liège et Verviers, la province du Brabant wallon et la province de Namur (sauf les communes rattachées à Charleroi-Métropole). Les zones de Wallonie picarde et Cœur de Hainaut sont à l’étude depuis janvier 2026. Charleroi Métropole, Meuse-Condroz-Hesbaye et la province du Luxembourg seront étudiés à partir de fin 2026 – début 2027, pour alors couvrir toute la Wallonie. en Wallonie.

|

Celui qui s’attache à définir le bon aménagement cyclable au bon endroit doit donc intégrer les données relatives :

|

Comme les documents officiels n’ont pas encore été publiés à ce stade, il convient de se baser sur une estimation provisoire, réalisable avec l’appui d’un expert en mobilité cyclable. |

En effet, l’aménagement envisagé doit être compatible avec le trafic vélo attendu et celui-ci est directement lié au maillage qui sera offert grâce aux réseaux projetés ou déjà partiellement existants.

Catégorie du réseau routier

Un travail d’harmonisation et d’identification des différents réseaux est en cours. Établir un tel catalogue est indispensable pour aider à concevoir une route bien explicite et pour tenir compte de tous les modes (piétons, cyclistes, transports en commun, voitures, poids lourds, transport exceptionnel).

En lien direct avec la hiérarchisation du réseau et avec le régime de vitesse, l’objectif est de mettre à disposition des bureaux d’études et des chefs de projets une typologie des aménagements de voiries.

La documentation actuelle fait ressortir 6 catégories.

| Label provisoire | Principe retenu pour la hiérarchisation | ||

| Fonction transport privilégiée et rôle de desserte très limité | |||

|

Échelle |

1 | Autoroutes et réseau primaire 1 (gabarit semi-autoroutier) | T - d |

| 2 | Réseau primaire 2 | T - d | |

| 3 | Réseau secondaire | T - d | |

|

Échelle |

4 | Réseau de liaison locale | T - d |

| 5 | Réseau de collecte locale | T - d | |

| 6 | Réseau de desserte locale | T - d | |

| Fonction d’accessibilité prépondérante et fonction transport peu significative | |||

Vitesse attendue après révision éventuelle du régime de vitesse réglementaire

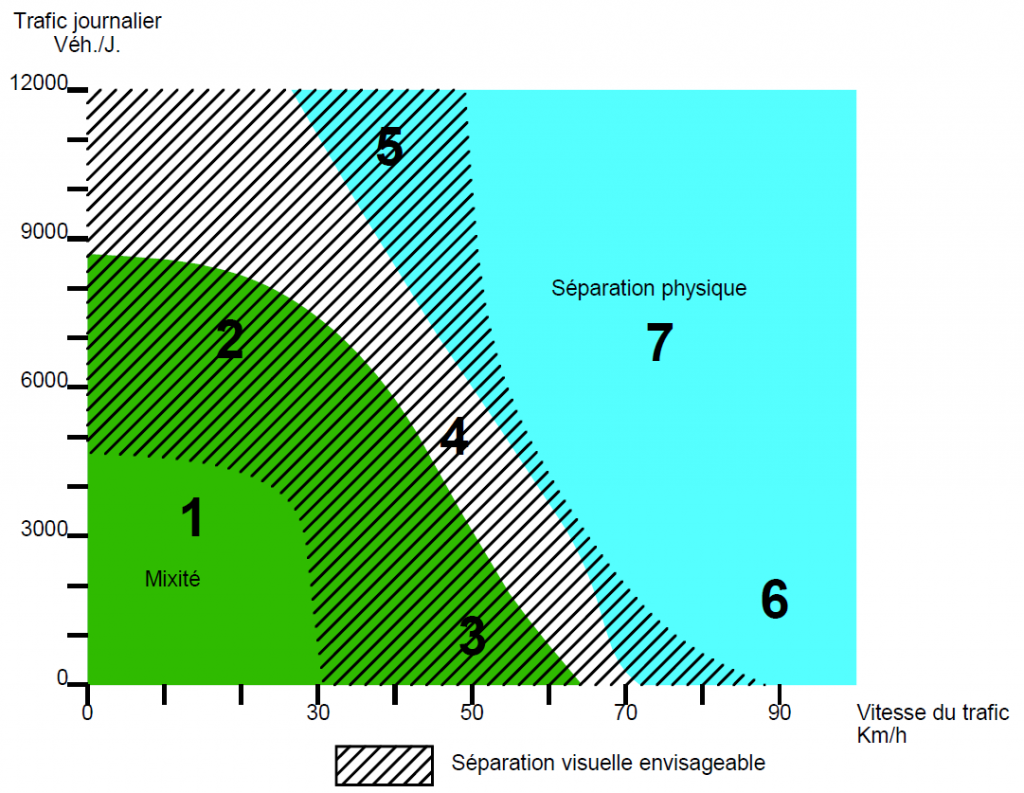

Sous l’angle de la sécurité routière, le critère de vitesse est un critère évident, car la cohabitation entre des usagers présentant des vitesses de déplacement très différentes est à la fois source de conflits et facteur de risque.

Si les vitesses pratiquées par les automobilistes sont élevées, une séparation physique des circulations est clairement à privilégier pour assurer la sécurité des cyclistes. Évitons cependant ce raccourci disant que l’aménagement cyclable séparé est, dans tous les contextes, la meilleure solution. En effet, les cyclistes ont des niveaux de compétence différents et, dans certaines situations, les plus aguerris préfèrent souvent être intégrés à la circulation générale.

Rappelons dès lors, une nouvelle fois, l’intérêt de pouvoir :

- créer des zones de circulation apaisée (zones 30, zones de rencontre, …) ;

- réaliser des aménagements incitant le conducteur à adapter son comportement en tenant compte de la vie locale.

Insistons aussi sur le fait que le critère de vitesse n’est qu’un paramètre parmi d’autres : il ne suffit pas d’abaisser la limite de vitesse pour « faire passer » son choix d’aménagement. C’est tout un ensemble de données qu’il faut croiser (vitesse, trafic motorisé, trafic vélo).

Densité du trafic motorisé

Une densité de trafic motorisé élevée est un facteur de stress et d’insécurité pour les cyclistes et oriente la décision vers :

- soit une réduction du trafic motorisé pour assurer la mixité, ce qui peut être l’enjeu prioritaire d’un ajustement du plan de circulation (nouveaux sens de circulation, limitation du trafic à la circulation locale, mise en place de boucles de circulation, etc.) – solution à favoriser compte tenu de l’objectif stratégique ;

- soit une séparation des usagers ;

- soit le choix d’un itinéraire alternatif via des voiries plus apaisées sans allongement conséquent du parcours des cyclistes.

Concernant cet indicateur et les valeurs-pivots qui permettent d’évaluer si une mixité d’usage de la chaussée est envisageable ou non, nous avons choisi de mentionner à la fois le volume de trafic journalier (nombre total d’e.v.p.Équivalent véhicule particulier : équivalence de véhicules prenant en compte la gêne engendrée par l’encombrement des différentes catégories de véhicules par l’application de coefficients. Ainsi, 1 véhicule particulier = 1 e.v.p. ; 1 poids lourd = 2 ou 3 e.v.p. (le nombre d’essieux divisé par 2). en totalisant les deux sens de circulation, à diviser par 2 pour une voirie à sens unique) et des seuils-repères à l’heure de pointe, fixés par sens de circulation, ce qui est sans doute plus parlant pour l’usager.Parler de 180 véhicules motorisés circulant sur le tronçon à l’heure de pointe, cela signifie, en tant que cycliste, une proximité avec 3 véhicules par minute.

Par convention, les valeurs indiquées pour l’heure de pointe correspondent à 1/10 du trafic journalier.

En pratique, notons que les comptages à l’heure de pointe sont plus aisément réalisables.

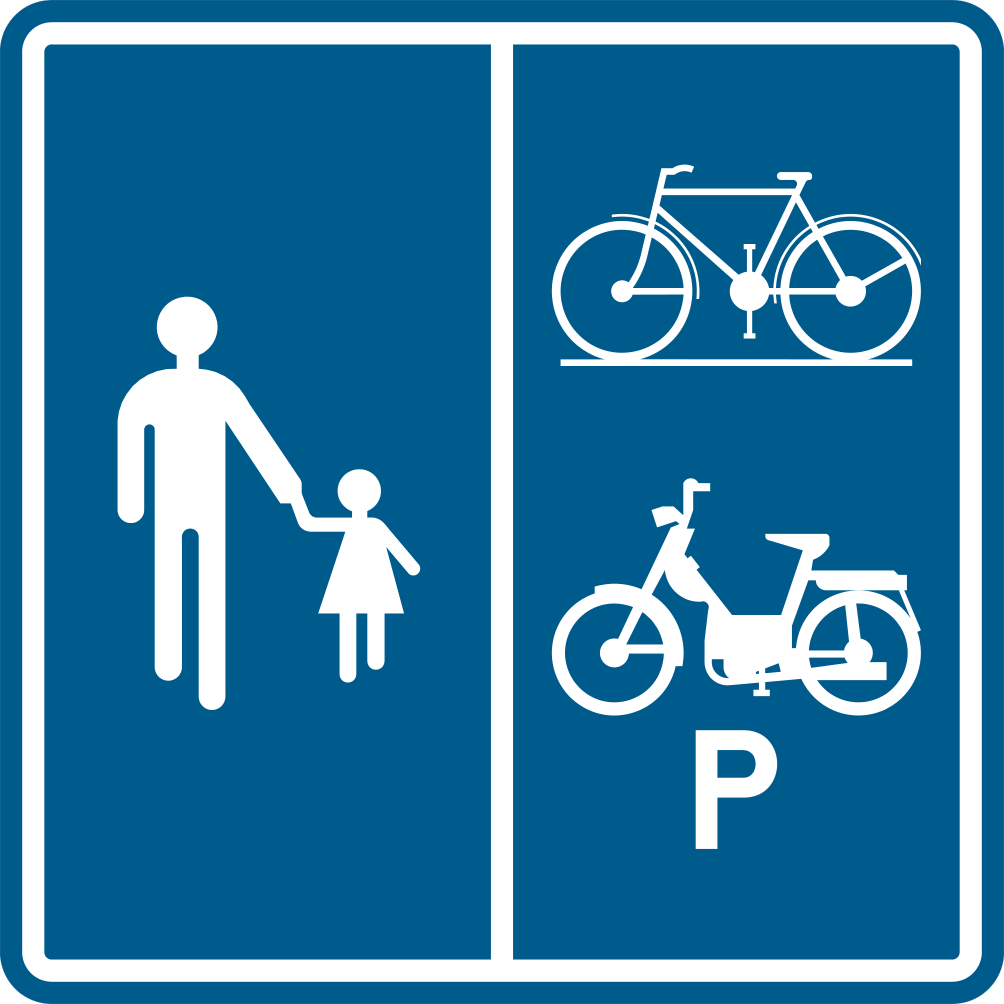

Comment gérer la cohabitation piétons-cyclistes ?

Distinguer les espaces dédiés aux différents modes actifs rend la cohabitation plus harmonieuse et c’est une préoccupation qui sera dominante dans certains milieux de vie.

En lien avec le Code de la route, plusieurs principes d'aménagement sont possibles :

- la mixité complète (chemin réservé ou partie de la voie publique sous statut F99a, ou à titre tout à fait exceptionnel D10)

- l’aménagement d’abord pensé pour le piéton (zone piétonne, zone de rencontre)

- l’aménagement d’abord pensé pour le cycliste (cas particulier de la piste cyclable munie d'un signal D7 et des bandes latérales d’une chaussée à voie centrale où il y aura cohabitation des cyclistes et des piétons lorsqu’il n’existe pas d’infrastructure praticable pour les piétons)

- l’aménagement cyclo-piéton avec séparation visuelle (D9, chemin réservé ou partie de la voie publique sous statut F99b) ;

- la piste cyclo-piétonne avec séparation physique (D9 avec différence de niveau ou séparateur physique franchissable).

En pratique, lors de la conception, il est surtout nécessaire de tenir compte des flux piétons et cyclistes observés ou prévisibles.

Supposons que le choix se porte sur le principe de mixité hors zone de rencontre et hors zone piétonne, alors le F99 est à privilégier car il laisse le choix aux cyclistes rapides de rester sur la route et offre aux piétons de meilleures conditions de déplacement.

Dans la grande majorité des cas, le D10 est fortement déconseillé car il oblige les cyclistes aguerris à rouler au milieu des piétons, ce qui est source de conflit. Pour la prise en compte des personnes porteuses d’une déficience, retenons aussi qu’il est exclu d’avoir un D10 au droit des arrêts de transports publics.

En résumé, la mixité piétons/cyclistes peut être envisagée lorsque l’espace disponible ne permet pas la séparation de ces deux catégories d’usagers. Cependant, la cohabitation peut présenter des inconvénients notamment en raison :

- du différentiel de vitesses entre le piéton et le cycliste ;

- de la densité de piétons et de cyclistes dans certaines zones (abords d’écoles, de commerces, arrêts de bus, …) ;

- de la trajectoire non rectiligne des usagers ;

- de l’effet de surprise dû au déplacement silencieux du vélo ;

- des sorties des riverains sur la piste cyclo-piétonne ;

- des risques liés au stationnement, notamment l’ouverture de portières du côté passager.

Il est toujours conseillé d’identifier les points précis (écoles, arrêts de bus, …) où beaucoup de piétons sont présents, d’y aménager ponctuellement une séparation bien visible ou de réfléchir à des alternatives pour le cycliste (site partagé bus-vélo, …).

Enfin, parmi les erreurs à ne pas commettre figure l’idée de réduire la largeur de l’aménagement partagé pour obliger les cyclistes à ralentir : il est absurde de miser sur la présence de piétons pour faire ralentir les cyclistes !

Tableaux d’aide à la décision, suivant le contexte

Intentionnellement, nous parlerons de « mixité avec les véhicules » et pas seulement de mixité avec les voitures, tout en soulignant que la cohabitation bus-vélo dans un espace réservé s'avère souvent possible.

Par ailleurs, les tableaux permettent d’évaluer la pertinence d’un aménagement mais il est toujours envisageable de viser plus haut, de faire évoluer son aménagement pour offrir plus de confort au cycliste.

|

Centralité villageoise ou autre lieu avec mixité de fonctions |

|||||

|

Comment lire ce tableau ? En se posant les bonnes questions :

|

|||||

| Voie publique sans trafic motorisé |

Catégorie du réseau cyclable ** |

||||

| Réseau cyclable local | Liaison fonctionnelle supra-locale |

Cyclostrade |

|||

| F99a | F99a | Piste cyclable D7 + trottoir adjacent ou F99b | |||

| éventuellement : F99a ou zone piétonne F103, mais suivant trafic piéton vs vélo | |||||

|

Voie publique avec trafic motorisé |

Catégorie du réseau cyclable ** |

||||

| Trafic motorisé journalier (trafic attendu après révision du plan de circulation) * | Trafic motorisé à l'heure de pointe (trafic attendu après révision du plan de circulation) | Vitesse effective attendue (après révision éventuelle du régime de vitesse) | Réseau cyclable local | Liaison fonctionnelle supra-locale | Cyclostrade |

| < 3000 véh/j et bus/h < 10 | < 150 e.v.p. par sens | ≤ 20 km/h | Zone de rencontre ou mixité avec les véhicules | Zone de rencontre ou mixité avec les véhicules | Aménagement cyclable séparé ou zone de rencontre |

| environ 30 km/h | Mixité avec les véhicules | Mixité avec les véhicules (avec BCS ou zone cyclable) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Zone cyclable ou aménagement cyclable séparé | ||

| environ 50 km/h | Mixité avec les véhicules  |

Mixité avec les véhicules (avec BCS ou zone cyclable) et PCM dans la montée s'il y a une pente  |

Aménagement cyclable séparé | ||

| entre 3000 et 7500 véh/j | entre 150 et 375 e.v.p. par sens | environ 30 km/h | Mixité avec les véhicules (éventuellement avec BCS) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Mixité avec les véhicules (avec BCS) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Aménagement cyclable séparé |

|

environ 50 km/h |

Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé | ||

| ≥ 7500 véh/j | ≥ 375 e.v.p. par sens |

environ 30 km/h |

Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé |

|

environ 50 km/h |

Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | ||

|

* Nombre total d'e.v.p. en totalisant les 2 sens (valeur à diviser par 2 s'il s'agit d'une voirie à sens unique)

|

** Concept lié au volume de trafic vélo attendu

|

|

Lieu fortement urbanisé |

|||||

|

Comment lire ce tableau ? En se posant les bonnes questions :

|

|||||

| Voie publique sans trafic motorisé |

Catégorie du réseau cyclable ** |

||||

| Réseau cyclable local | Liaison fonctionnelle supra-locale |

Cyclostrade |

|||

| F99a ou F99b ou zone piétonne F103 | F99a ou F99b ou zone piétonne F103 | Piste cyclable D7 + trottoir adjacent ou F99b | |||

| éventuellement : F99a ou zone piétonne F103, mais suivant trafic piéton vs vélo | |||||

|

Voie publique avec trafic motorisé |

Catégorie du réseau cyclable ** |

||||

| Trafic motorisé journalier (trafic attendu après révision du plan de circulation) * | Trafic motorisé à l'heure de pointe (trafic attendu après révision du plan de circulation) | Vitesse effective attendue (après révision éventuelle du régime de vitesse) | Réseau cyclable local | Liaison fonctionnelle supra-locale | Cyclostrade |

| < 3000 véh/j et bus/h < 10 | < 150 e.v.p. par sens | ≤ 20 km/h | Zone de rencontre ou mixité avec les véhicules | Zone de rencontre ou mixité avec les véhicules | Aménagement cyclable séparé ou zone de rencontre |

| environ 30 km/h | Mixité avec les véhicules | Mixité avec les véhicules (avec BCS ou zone cyclable) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Zone cyclable ou aménagement cyclable séparé | ||

| environ 50 km/h | Mixité avec les véhicules  |

Mixité avec les véhicules (avec BCS ou zone cyclable) et PCM dans la montée s'il y a une pente  |

Aménagement cyclable séparé | ||

| entre 3000 et 7500 véh/j | entre 150 et 375 e.v.p. par sens | environ 30 km/h | Mixité avec les véhicules (éventuellement avec BCS) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Mixité avec les véhicules (avec BCS) et PCM dans la montée s'il y a une pente | Aménagement cyclable séparé |

|

environ 50 km/h |

Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé | ||

| ≥ 7500 véh/j | ≥ 375 e.v.p. par sens |

environ 30 km/h |

Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé |

|

environ 50 km/h |

Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | ||

|

* Nombre total d'e.v.p. en totalisant les 2 sens (valeur à diviser par 2 s'il s'agit d'une voirie à sens unique)

|

** Concept lié au volume de trafic vélo attendu

|

|

Voies de liaison entre centralités |

|||||

| Trafic motorisé journalier (trafic attendu après révision du plan de circulation) * | Trafic motorisé à l'heure de pointe (trafic attendu après révision du plan de circulation) | Avec trafic motorisé et suivant vitesse effective attendue (après révision éventuelle du régime de vitesse) |

Catégorie du réseau cyclable ** |

||

| Réseau cyclable local | Liaison fonctionnelle supra-locale | Cyclostrade | |||

|

< 4000 véh/j |

< 200 e.v.p. par sens |

environ 50 km/h | Piste cyclable marquée ou piste cyclable surélevée | Aménagement cyclable séparé ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé |

|

≥ 4000 véh/j |

≥ 200 e.v.p. par sens |

Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | |

|

< 3000 véh/j |

< 150 e.v.p. par sens |

environ 70 km/h | Chaussée à voie centrale ou piste cyclable marquée | Chaussée à voie centrale ou piste cyclable marquée | Aménagement cyclable séparé (ou CVC dans une phase transitoire, dans l'attente d'un aménagement) |

|

≥ 3000 véh/j |

≥150 e.v.p. par sens |

Aménagement cyclable séparé (ou piste cyclable marquée dans une phase transitoire, dans l'attente d'un aménagement) | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | |

|

peu importe |

peu importe |

90 km/h ou plus |

Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé | Aménagement cyclable séparé |

| Cas particulier du chemin de remembrement | peu importe | 30 km/h | F99c | F99c | |

|

* Nombre total d'e.v.p. en totalisant les 2 sens (valeur à diviser par 2 s'il s'agit d'une voirie à sens unique) |

** Concept lié au volume de trafic vélo attendu |

Points d’attention et cas particuliers

D’autres éléments interviendront dans la discussion portant sur l’aménagement cyclable recommandé.

Le nombre et le type de carrefours

La solution d'aménagement en section dépend aussi des solutions possibles en carrefour ! En présence de nombreux carrefours et d’entrées carrossables :

- un aménagement cyclable séparé ne représente pas nécessairement la solution la plus sûre,

- un aménagement cyclable bidirectionnel n’est pas forcément un bon choix. Il faut s’interroger sur le franchissement sécurisé de chaque carrefour.

Spontanément, on pense peut-être que le choix de l’uni ou du bidirectionnel dépend simplement de l’espace disponible. En réalité, il dépend surtout de la présence ou non de carrefours. Dans certains cas, il est parfaitement envisageable de prévoir un aménagement cyclable bidirectionnel de part et d’autre de la voirie.

Pour rappel, le bidirectionnel ne concerne que les aménagements cyclables séparés physiquement.

La cohérence et des tronçons homogènes

Il est évidemment préférable d’assurer la continuité du même type d’aménagement sur un itinéraire ou du moins sur des tronçons homogènes d’une certaine longueur. L’erreur à ne surtout pas commettre est d’alterner unidirectionnel puis bidirectionnel et de revenir ensuite à de l’unidirectionnel…

L’organisation du stationnement

Au moment d’examiner les particularités locales, il est capital de se souvenir que :

− Le stationnement latéral engendre une série de problèmes spécifiques pour les cyclistes : ouvertures de portières, manœuvres fréquentes des automobilistes.

− Une organisation adéquate du stationnement peut éviter certains problèmes comme le stationnement en double file ou le stationnement sauvage sur l’aménagement cyclable.

− Quel que soit le type d'aménagement choisi, une zone tampon doit toujours être prévue.

− En cas d'aménagement séparé, la réinsertion des cyclistes sur la chaussée doit être soignée, pour éviter qu'ils ne soient masqués par les véhicules en stationnement.

La composition du trafic, en particulier la présence de poids lourds

S’il existe des données chiffrées concernant la part du trafic des deux-roues et des poids lourds, il convient évidemment d’utiliser cette base objective. Dans la négative, il faudra examiner la mobilité globale dans la zone d’étude et observer l’aménagement du territoire (proximité d’une zone d’activité économique, …).

Pour les cyclistes, la présence de nombreux camions est un facteur de risque. Les problèmes le plus souvent relevés sont liés à l'angle mort et à l’effet de souffle (l’air déplacé par le camion crée un mouvement d’aspiration vers le véhicule et est ensuite repoussé avec plus de force).

La situation idéale est celle où le gestionnaire de voiries réserve le transit poids lourds à quelques axes où les cyclistes sont écartés du trafic motorisé (où les aménagements cyclables sont de type D7, D9 ou F99).

Les villes où des trams circulent en chaussée et les sites conçus pour le passage de bus nouvelle génération (BHNS) constituent également des cas particuliers. Le partage de l’espace pour la prise en compte des modes actifs nécessite alors une analyse approfondie.

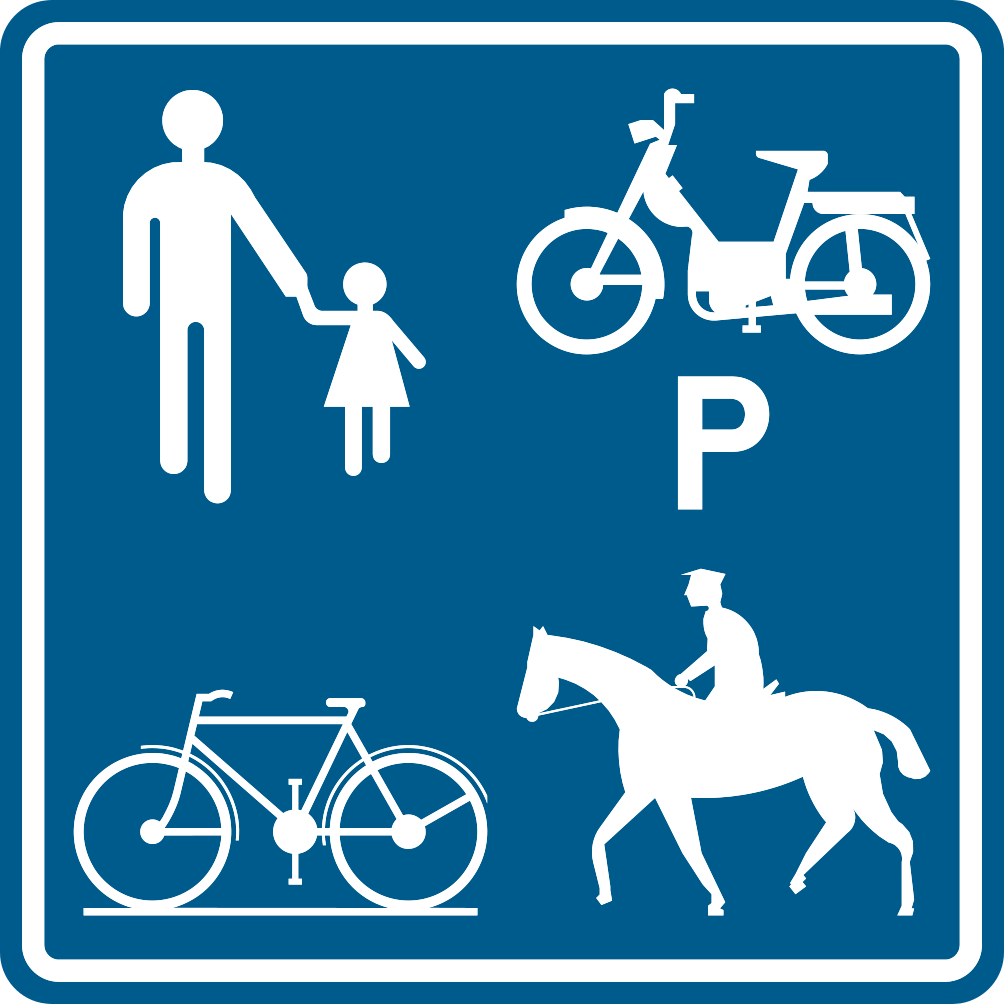

La prise en compte des conducteurs de cyclomoteurs

Les conducteurs de cyclomoteurs utilisent certains aménagements cyclables.

Le Code de la route précise s’ils doivent, peuvent ou ne peuvent pas circuler, selon la signalisation mise en place :

| Piste cyclable marquée (PCM) | D7  |

D9  |

D10  |

F99  |

Bande latérale d'une |

|

|

Cyclomoteur classe A à 2 roues |

DOIT si la PCM à droite. |

DOIT | DOIT sur la partie cyclable | NON | NON | PEUT |

|

Cyclomoteur classe B à 2 roues |

PEUT si |

PEUT si |

NON | NON | NON |

NON |

La prise en compte des utilisateurs de speed pedelec

Le speed pedelec a la même apparence qu’un vélo classique ou à assistance électrique mais le Code de la route le considère comme un cyclomoteur.

Les conducteurs de speed pedelec doivent, peuvent ou ne peuvent pas circuler, selon la signalisation mise en place :

| Piste cyclable marquée (PCM) | D7  |

D9  * * |

D10  |

F99  |

Bande latérale d'une |

|

|

Speed pedelec |

PEUT si |

PEUT si |

PEUT sur la partie cyclable si vitesse ≤ 50 |

NON | PEUT si  sur F99 sur F99 |

PEUT |

Les tableaux de référence des sous-chapitres 6.5 et 6.6 guident le concepteur qui — en tenant compte de ces usagers en particulier — doit choisir entre un aménagement D7 (éventuellement avec trottoir adjacent) ou un D9 ou un F99.

* Sous un D9  aucune mention d’exclusion ne peut être prévue, alors que c’est possible sous un D7.

aucune mention d’exclusion ne peut être prévue, alors que c’est possible sous un D7.

Les largeurs disponibles

Un tableau de synthèse indique les largeurs utiles nécessaires par type d’aménagement, auxquelles viendront s’ajouter les surlargeurs de sécurité (zone tampon, surlargeur en montée ou en raison d’un effet paroi).

Une piste cyclable séparée nécessite, bien entendu, une largeur minimale pour assurer la sécurité et le confort des cyclistes. Cela peut impliquer de revoir le profil de la voirie et donc la largeur de l’espace alloué aux autres usagers.

Sources et infos

Ajout d'informations concernant la chaussée à voie centrale en chapitre 1 et chapitre 5 (séparation visuelle)

Changement du Code de la route - "Rue cyclable" devient "Zone cyclable"

Refonte complète de la fiche

Mise à jour du chapitre 6.6 : nuance apportée dans le tableau de référence sur le speed pedelec à propos du D9

Catégorie du réseau cyclable - définition du réseau cyclable structurant : résumé ajusté (chapitre 3.2.)

-

Agentschap wegen & verkeer: Vademecum fietsvoorzieningen. Juli 2022

-

Bruxelles Mobilité : Vadémécum Le bon aménagement cyclable au bon endroit. Vision sur le choix des aménagements cyclables en contexte bruxellois 2023.

-

Page d’information sur le Schéma de Développement Territorial adopté par le Gouvernement wallon le 23 avril 2024.

-

Les prescriptions techniques (pour les travaux routiers effectués sur le réseau régional et pour les travaux routiers subsidiés effectués sur le réseau communal) se trouvent dans le document de référence : CCT – Chapitre L-2 (signalisation verticale) – Chapitre L-4 (signalisation horizontale).

Les informations publiées dans la Sécurothèque (https://securotheque.wallonie.be) sont fournies à titre informatif. Sur le terrain, la réalisation des aménagements découle d’exigences spécifiques, examinées au cas par cas.